こんにちは、マイクロ法人に強い税理士の植村拓真です。

マイクロ法人の設立を考えている方の中には、税理士に依頼する必要があるかどうかで悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

マイクロ法人について調べていると「税理士は不要」といった意見を見かけるため、

と悩んでいる方もいらっしゃるでしょう。

今回はそんな方に向けて、マイクロ法人に強い税理士への依頼の必要性について費用相場や後悔しない選び方とあわせて解説します。

- マイクロ法人は違法?リスクは?

- サラリーマンにマイクロ法人は必要?

- マイクロ法人のメリット・デメリットは?

- マイクロ法人の給与はいくらに設定するの?

以下の記事で、上記のようなマイクロ法人に関するよくある質問にお答えしています。

マイクロ法人について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

関連記事:【マイクロ法人設立で節税】個人事業主と二刀流のメリット・違法性を解説

- マイクロ法人で節税すべき?

- 二刀流ではなく一本化すべき?

- 税理士が必要か悩んでいる

- 今すぐマイクロ法人を設立したい

- マイクロ法人を格安で設立したい

など

マイクロ法人に強い税理士が必要なケースと不要なケース

マイクロ法人は節税のために設立するわけですから、なるべく税理士費用といったコストをかけずに運営したいと考えている方が多いのではないでしょうか。

一方で正確な確定申告や適切な節税対策、税務調査の対応などを自力で行うのが難しいし不安だと考えている方もいらっしゃるでしょう。

今回はマイクロ法人で税理士に依頼すべきかどうかお悩みの方向けに、依頼が必要なケースと不要なケースを紹介します。

必要なケース

マイクロ法人で税理士への依頼が必要なケースは、以下のとおりです。

- 正しい情報を選択しつつ独学で税務会計を学び実践するのが難しい

- 法人の税務会計が個人事業主よりも難しくて対応できない

- マイクロ法人との二刀流に時間をかけたくない

正しい情報を選択しつつ独学で税務会計を学び実践するのが難しい

正しく税務会計を行ううえで、白色申告を行う方であればネットや書籍の情報だけでも十分に対応できます。

勉強して実践しながら経験を積めば正確に対応できるレベルですので、税理士なしで事業を行っている方もいらっしゃいます。

しかし青色申告を行ったりインボイス制度などの税制改正に対応したりするのは、内容が複雑であるため独学では困難です。

そのうえで情報収集をネットで行う場合、記事に記載されている情報が正しいかを判断しなければなりません。

そして正確な情報が記載されている書籍で行う場合は、出版された時期よりもあとに法律が変わっていないかを確認する必要があります。

マイクロ法人は専門家である税理士でさえも対応できていない方がいますので、個人が正しい情報を選択しつつ独学で税務会計を学び実践するのは困難です。

そこでマイクロ法人に対応している税理士に依頼すれば税務会計を行う必要がなくなって事業に集中できるため、税理士に依頼する方がいらっしゃいます。

法人の税務会計が個人事業主よりも難しくて対応できない

マイクロ法人と個人事業主の二刀流で事業を行う場合、先ほど解説した内容に加えて、個人事業主よりも対応する難易度が高い法人の税務会計を行わなければなりません。

法人の税務会計について調べた経験がある方であれば、貸借対照表や損益計算書、法人税申告書や勘定科目内訳明細書など、気が遠くなるほど多くの書類を作成して税務署に提出する必要があるといった内容をご存知かと思います。

法人の税務会計を正確に行うためには、正しい専門知識を身に付けたうえで複雑な作業を行わなければなりません。

マイクロ法人ではほぼ事業を行わないため税理士は不要といった意見も見かけますが、放置していいわけではありませんので、やはりひとりで税務会計を行うのは困難です。

そのため個人事業をひとりで行える方であっても、マイクロ法人を設立するタイミングで税理士に依頼する方がいらっしゃいます。

マイクロ法人との二刀流に時間をかけたくない

弊所にマイクロ法人の設立からご相談くださる方の中には、独学でも税務会計や財務会計を行えるが、個人事業主との二刀流に時間をかけずに売上を伸ばしたい、いずれ法人一本化するのでベストタイミングを専門家に判断してもらいたいといった方がいらっしゃいます。

単純に財務会計や税務会計に時間をかけたくなかったり、事業の将来や税制改正の対応などを考慮して専門家にいつでも相談できる状態にしておきたいといった理由で、税理士に依頼する方も多いです。

本項目ではマイクロ法人で税理士への依頼が必要なケースについて解説しましたが、ご依頼くださる方の多くが税理士費用がかかってでも事業に集中して売上を伸ばしたいと考えています。

不要なケース

マイクロ法人で税理士への依頼が不要なのは、財務会計や税務会計を独学で学び自力で正確に行えるケースです。

ご自身でマイクロ法人と個人事業主の二刀流で事業を行えるのであれば、無理に顧問税理士をつける必要はありません。

ただし繰り返しになりますが、マイクロ法人でも税務調査に入られるケースはありますので、対応できなければ税理士への依頼は必要です。

指摘された内容に調査官が納得できる回答を用意できなければ、追徴課税が発生する恐れがあります。

また税金の申告でミスをしても追徴課税が発生しますので、顧問税理士がいれば事業に集中して売上を伸ばせる方は、依頼を検討してみましょう。

マイクロ法人で税理士に依頼する際の費用相場

上記のような方向けに、マイクロ法人で税理士に依頼する際の費用相場について解説します。

マイクロ法人で税理士に依頼する際の費用相場は、単発のスポット契約か継続の顧問契約のどちらを結ぶかで異なります。

スポット契約では決算申告のみを頼むケースが多く、顧問契約では税務会計や経理を代行してもらうケースが多いです。

スポット契約の費用相場

マイクロ法人で税理士とスポット契約を結ぶだけであれば、約10万~20万円が費用相場です。

スポット契約では主に決算申告を代行してもらうのですが、マイクロ法人は売上や取引量が少ない傾向があるため、高くても20万円で依頼できます。

会計事務所や税理士法人では確定申告や決算申告の業務が集中する影響で、11月~翌年5月ごろが繁忙期です。

繁忙期に依頼すると断られるケースもありますので、スポット契約を検討している方は早めに依頼しておきましょう。

顧問契約の費用相場

マイクロ法人で顧問契約を結ぶ際の費用相場は30万円からです。

スポット契約よりも高額ですが、法人の税務会計を専門家に依頼できるため、決算申告はもちろん、適切な節税対策の徹底や税務調査の対応などに時間を取られなくなります。

自社に合わせた最も節税効果が高まる役員報酬の金額設定や資金繰りが安定する決算期の決め方などについて、専門家視点でアドバイスをもらえます。

マイクロ法人に関する情報をネットで収集して実践するよりも、確実に安心して資金繰りを安定させたうえで事業に集中できるのが顧問契約の大きなメリットです。

繰り返しになりますが、税理士に依頼する際は費用だけでなく、対応業種や相性なども考慮しましょう。

自社の業種に対応していなければ断られますし、相性が悪ければ雑に対応されてしまいます。

税理士を探し直す時間がもったいないので、税理士を選ぶ際は費用だけでなく、他の要素も確認して慎重に依頼するかを検討しましょう。

税理士に依頼する際の注意点については、以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事:税理士と顧問契約を結ぶ必要性|メリットや費用に注意点も解説

マイクロ法人が税理士費用を抑えて格安で依頼する方法

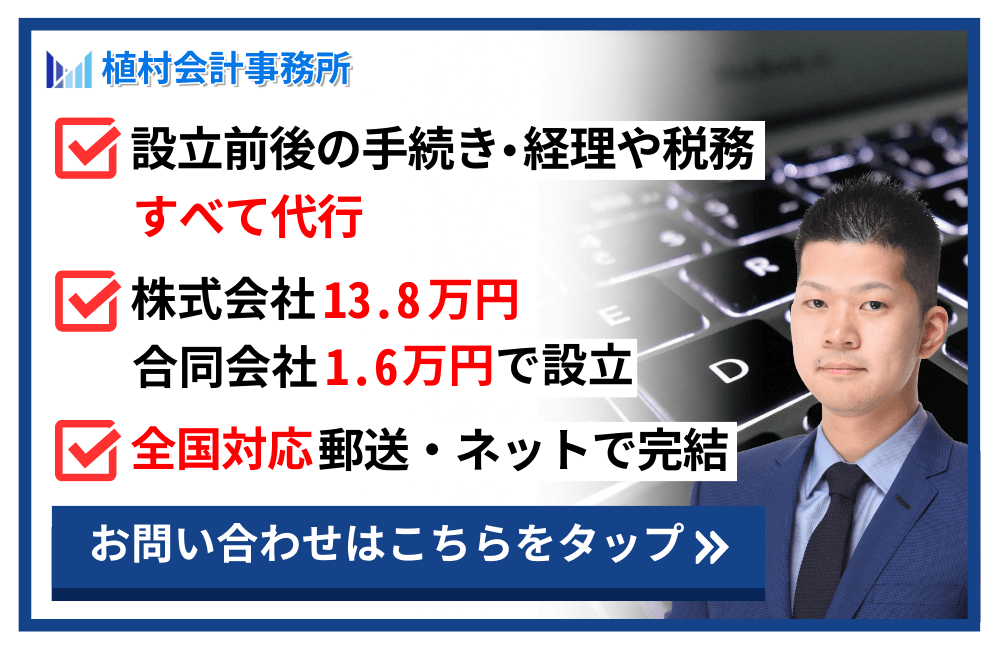

そんな方はマイクロ法人設立と顧問契約をセットで依頼すると、税理士費用を格安に抑えられるケースがあります。

事務所にもよるのですが、会社設立支援は顧問契約を前提に格安の料金で提供されているケースがあるからです。

たとえば弊所(植村会計事務所)では、合同会社の設立費用を顧問契約を結んでいただける方向けに1.6万円に設定しておりますので、格安でマイクロ法人を設立できます。

そして株式会社は13.8万円で設立をフルサポートさせていただいておりますので、法人一本で事業規模を拡大していきたい方も格安で会社を設立できます。

弊所にマイクロ法人設立と顧問契約をセットでご依頼いただきますと、会社設立から設立後の諸手続きなどのすべてを代行してもらえるため、事業を止める必要はありません。

さらに設立時から節税対策を徹底してもらえて税金を抑えられるため、ミスや無駄なくマイクロ法人を設立できます。

なるべく時間とお金をかけずに格安でマイクロ法人を設立したい方は、見積もりは無料ですのでお気軽に弊所までご相談ください。

マイクロ法人に強い税理士の後悔しない選び方

上記のような方は、税理士への依頼を検討しましょう。

ただし税理士に依頼する際にはいくつかの注意点があるので、本項目ではマイクロ法人で税理士に依頼する際の注意点と後悔しない選び方について解説しておきます。

マイクロ法人で依頼する税理士を選ぶうえで、参考にしてみてください。

- 対応可能な業種に注意する

- マイクロ法人や会社設立に対応しているかを確認する

- 最終的に費用はいくらかかるのかを確認する

①対応可能な業種に注意する

マイクロ法人に限らず税理士に依頼する場合は、対応している業種に注意しましょう。

税理士によって対応している業種が異なるからです。

ご自身の業種に対応していない税理士に依頼してしまうと、断られて新しい税理士を探さなければなりません。

スムーズに税理士に依頼するためにも、事前に事務所のホームページで対応業種を確認しておきましょう。

②マイクロ法人や会社設立に対応しているかを確認する

マイクロ法人で税理士に依頼する際は、マイクロ法人や会社設立に対応しているかを確認しましょう。

すべての税理士事務所、会計事務所が対応しているとは限りませんし、依頼を断られるケースもあるからです。

また、会社設立から税理士に依頼する際は、会社設立サポートを行なっているかも確認しましょう。

会社設立サポートを行なっている税理士事務所、会計事務所であれば、会社設立の手続きだけでなく他士業への依頼も含めて代行してくれます。

マイクロ法人の設立から税理士に依頼したい方は、マイクロ法人の対応と会社設立サポートを行なっているかを確認しましょう。

③最終的に費用はいくらかかるのかを確認する

マイクロ法人で税理士に依頼する際は、必ず最終的に費用がいくらかかるのかを確認しておきましょう。

依頼先によっては、あとから追加で税理士報酬を請求されるケースもあるからです。

税理士報酬はご自身の業種や依頼内容によって異なりますので、手っ取り早く具体的な金額を知りたい場合は、お問合せ時に見積もりを申し出ましょう。

そして、追加料金が発生したり値上がりしたりするケースについて質問したうえで、依頼するかどうかを判断してみてください。

マイクロ法人で税理士に依頼するメリット

そんな方向けにマイクロ法人で税理士に依頼するメリットについて解説します。

- マイクロ法人設立の必要性や最適なタイミングを教えてもらえる

- より適切な節税対策を実施できる

- 売上を伸ばすことに集中できる

- 修正申告や税務調査の対応から解放される

- 複雑な税制改正の対応に時間がかからない

①マイクロ法人設立の必要性や最適なタイミングを教えてもらえる

マイクロ法人について税理士に相談すれば、そもそも設立が必要かどうかから教えてもらえます。

節税目的で設立されますが法人には変わりないため、売上が安定していないと逆に税負担が増加してしまうケースもあります。

判断ミスによる税負担の増加を未然に防げるため、マイクロ法人の必要性を相談できるのは大きなメリットです。

そして、税務の専門家である税理士がいれば、社会保険料などのシミュレーションを実施したうえで、マイクロ法人を設立するタイミングについてアドバイスしてもらえます。

マイクロ法人を最適なタイミングで設立できる点も、大きなメリットの一つです。

②より適切な節税対策を実施できる

マイクロ法人の設立で節税対策を実施するなら、節税に関する正しい知識が必要です。

万が一正しい情報元から学んで正しく節税対策を実施できなかった場合、

- 誤った節税を実施して指摘された

- 逆に納税額が増加した

- 節税しきれていない

上記のような状況に陥ってしまいかねないからです。

節税に関する知識が不十分だったり誤っていたりすると、マイクロ法人を設立した意味がなくなります。

そこで、マイクロ法人を設立する際により適切な節税を実施するために、専門家である税理士に依頼する方がいらっしゃいます。

ネットや書籍などから得た知識だけでも、マイクロ法人の設立や節税対策の実施、申告を行えます。

しかし、正しい情報源から知識を得て正しく行動できなければ、完璧な節税対策は実施できません。

上記のような方は、税理士への依頼を検討してみましょう。

③売上を伸ばすことに集中できる

税理士なしでマイクロ法人の設立から申告までを行う場合、

- 会社設立の手続き

- 節税対策の実施

- 会計帳簿の作成

- 決算申告

- 年末調整

など

上記の作業をすべて自力でこなさなければなりません。

マイクロ法人の設立から申告までを正確に行う知識と時間があれば、税理士は不要です。

会社設立や会計帳簿の作成であれば、ネットや書籍で情報収集して会計ソフトを活用すれば、ある程度は自力でも正確に行えるでしょう。

しかし、節税対策の実施や決算申告を行うためには、より専門性の高い知識が必要です。

ネットや書籍で調べただけでは、自力で完璧かつ正確に行えない恐れがあります。

事業を行いながら専門知識を勉強して、さらに完璧に節税対策を実施したり決算申告を済ませたりするのは時間がかかりすぎます。

上記のような方は税理士に依頼して空いた時間を有効活用して、売上を伸ばすことに集中しましょう。

④修正申告や税務調査の対応から解放される

自力で正確な税務書類を作成できない場合、マイクロ法人であっても税務署から修正申告を求められるケースがあります。

修正申告では税務署から正確な数値の記載を求められるため、多くの時間がかかってすぐには修正を完了できません。

そして、マイクロ法人とはいえ法人には変わりないため、税務調査の連絡が入るケースもあります。

毎年正しく税務申告を行っていようがいまいが税務調査の対象に選ばれる恐れがあるため、不安な方は税理士に依頼しておくと安心です。

税務調査では数年分遡って調べられるため、テキトーに申告していると多額のペナルティが発生する恐れがあります。

自力で正しくマイクロ法人の運営を行う自信がない方は、税理士への依頼を検討してみましょう。

税務調査や修正申告・更正については、以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事:税務調査における修正申告・更正とは?違いについて税理士が解説

⑤複雑な税制改正の対応に時間がかからない

令和5年10月1日開始のインボイス制度は、マイクロ法人であっても無関係ではありません。

個人事業主でも普通の法人であっても関係がある制度です。

そこで、マイクロ法人について税理士に依頼しておけば、インボイス制度だけでなく電子帳簿保存法などの税制改正に対応してもらえます。

税理士は研修の受講を義務付けられているため、しっかり税制改正に対応できます。

今回、週刊エコノミスト様の2月21日号にて担当させていただいたのは、表紙に記載されている「混乱必至のインボイス制度」のページです。制度概要から税制改正大綱の負担軽減策などの最新情報まで触れております。お手に取る機会がありましたら、ぜひご覧ください。https://t.co/nWCEKajBEX pic.twitter.com/op7Mqm4J7Q

— 植村拓真|公認会計士・税理士 (@Takuma_Uemura_) February 15, 2023

税制改正はマイクロ法人にも関係がありますので、対応するうえで不安がある方は税理士への依頼を検討してみましょう。

インボイス制度と法人の関係や対策については、以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事:インボイス制度と法人成り|タイミングから影響と対策まで解説

マイクロ法人で税理士に依頼するデメリット

マイクロ法人で税理士に依頼するデメリットについても解説します。

- 依頼時に税理士費用がかかる

- 自身に合った税理士を探すために時間がかかってしまう

税理士に依頼する前に、本項目の内容を確認しておきましょう。

①依頼時に税理士費用がかかる

マイクロ法人の運営は、経理の知識と経験があれば税理士なしでも問題ありません。

合同会社を選択している一人法人であれば、経費処理が難しくないうえに決算公告の義務がありません。

ネットや書籍で調べたうえで正しく税務申告を行える自信がある方は、税理士はなしでもいいでしょう。

ただし、先ほども解説したとおり、税務調査はマイクロ法人でも入るケースがあります。

無申告がバレないことはありませんし、テキトーに税務申告を行っても大丈夫なんてこともありません。

どうしても税理士費用を抑えたい方は、決算申告のみの依頼を検討してみましょう。

関連記事:【注意点あり】決算申告のみ税理士に依頼|費用相場も解説

②税理士選びで時間もかかる

優秀な税理士先生は数多くいらっしゃいますが、必ずしもご自身にとって良い税理士であるとは限りません。

人によって顧問経験の豊富さや対応業種が異なるからです。

ご自身にとって良い税理士を探すには、主に以下の内容に注目したうえで検討する必要があります。

- やり取りのしやすさ

- 対応している業種

- 担当者のマイクロ法人の対応と実績

- 最終的な合計費用

税理士との相性が悪い、自社の業種やマイクロ法人に対応していない、あとから費用を追加請求されるといった状況になると、あとから税理士を変更しなければなりません。

契約解除を申し出づらいですし、新たに税理士を探すために時間がかかりますので、なるべく最初に時間をかけてでも、ご自身にとっての良い税理士を探しておきましょう。

マイクロ法人が税理士なしで決算申告を行う手順

上記のような方向けに、マイクロ法人が税理士なしで決算申告を行う手順について解説します。

主な手順は以下のとおりです。

- 経理や税金について勉強する

- 日々の取引内容を仕訳して会計ソフトに入力する

- 決算申告で必要な書類を用意・作成する

- 決算書や申告書を提出する

- 税金を納める

それでは順番に見ていきましょう。

①経理や税金について勉強する

まず経理や税金に関する知識を習得して、自力でマイクロ法人の決算申告を行えるようになりましょう。

マイクロ法人で正確に仕訳して会計帳簿を作成するには、日商簿記3級程度の知識が必要です。

日商簿記3級に独学で合格するためには150時間ほどかかってしまいます。

しかし、一度日商簿記3級の知識を習得しておけば、自力でマイクロ法人の決算申告を行えるようになります。

税理士報酬分のコストを抑えたい方は、日商簿記3級の資格を取得するか同等の知識を習得しておきましょう。

損益計算書や貸借対照表などは会計ソフトで作成できるので、決算書に関しては読み方を勉強しておきましょう。

②日々の取引内容を仕訳して会計ソフトに入力する

先ほど解説したとおり、税理士を雇わない方は会計帳簿を自力で作成する必要があります。

会計ソフトの使い方を勉強して、効率良く仕訳作業を行いましょう。

法人は個人事業主に比べて必要書類の作成が複雑で難しいため、会計ソフトの利用をおすすめします。

③決算申告で必要な書類を用意・作成する

マイクロ法人の決算日を迎えたら、以下の書類を作成しましょう。

- 貸借対照表(B/S)

- 損益計算書(P/L)

- 株主資本等変動計算書

(合同会社は社員資本等変動計算書) - 個別注記表

- 計算書類の附属明細書

- 事業報告書

- キャッシュフロー計算書

- 勘定科目明細書

- 総勘定元帳

- 領収書綴り

総勘定元帳や領収書綴りは提出不要です。

しかし、作成と保管義務があり税務調査で必要になるので、紛失しないように注意しましょう。

そして、以下の申告書と関連書類も作成しましょう。

- 法人税申告書

- 消費税申告書(課税事業者)

- 地方税申告書

- 法人事業概況説明書

- 税務代理権限証書

申告書は申告ソフトで作成できるので、インストールして作成しましょう。

④決算書や申告書を提出する

決算書や申告書、関連書類を作成したら、管轄の税務署に提出しましょう。

地方税申告書は、都道府県民税は各都道府県税事務所、市町村民税は各市町村役所に提出してください。

各種書類の提出方法は、以下の3種類です。

- 窓口に提出する

- 郵送する

- 電子申告する

⑤税金を納める

マイクロ法人が納める主な税金の種類や納付先、納付期限は、以下のとおりです。

(表を横にスクロールできます)

| 税金の種類 | 納付先 | 納付期限 |

| 法人税 | 税務署 | 2ヶ月以内 |

| 消費税(課税事業者の場合) | 税務署 | 2ヶ月以内 |

| 法人事業税 | 各都道府県税事務所 | 2ヶ月以内 |

| 法人住民税(都道府県民税) | 各都道府県税事務所 | 各都道府県による |

| 法人住民税(市町村民税) | 市町村役場 | 各都道府県による |

原則、決算日の翌日から2ヶ月以内に申告から納付までを完了してください。

以上が、マイクロ法人の決算申告を自分で行う手順です。

関連記事:法人成りを税理士に相談する必要性|メリットや費用相場も解説

マイクロ法人を格安で設立するなら植村会計事務所にお任せください!

今回は、マイクロ法人で税理士に依頼する必要性について依頼時の注意点や費用相場とあわせて解説しました。

マイクロ法人で税理士に依頼するかどうかは、時間や安心をお金で買って事業に集中したいかどうかで判断しましょう。

- 税理士に任せて事業に集中したい

- 適切に節税対策を実施して決算申告を行う自信がない

上記のような方は、マイクロ法人に対応している税理士に依頼しましょう。

また、税理士を雇えば節税対策や決算申告などを任せられるのはもちろん、普段から税務相談を行えますので、インボイス制度のような新制度にスムーズに対応できます。

弊所はマイクロ法人の顧問実績、やばい・ひどいと話題のインボイス制度のような新制度の対応実績が豊富です。

節税対策のためにマイクロ法人を設立すべきか、二刀流ではなく一本化すべきかなど、マイクロ法人に関してお悩みがある方は、お気軽に弊所までご相談ください。

弊所では合同会社設立を1.6万円で承っておりますので、詳しくは植村会計事務所のサービスに関するページをご覧ください。