こんにちは、植村会計事務所代表の植村拓真です。

本記事を読んでいる方は、そう考えているのではないでしょうか。

法人成りのメリットと聞いて真っ先に思いつくのが、大きな節税効果ですよね。

だた、なんとなく節税効果があるとわかってはいても、実際にどの程度なのか・他のメリットはないのかなど、疑問は尽きないでしょう。

フリーランス始めて1年目途中くらいから「いずれ法人化できるくらいになりたい💪」って言ってるんだけど、最初は「法人化したら節税になるくらいの稼ぎがほしい」だったけどだんだん「法人になることでさらにできることが増える、拡大できる、義務と一緒に可能性も増える」みたいなのが欲しくなってる

— はこしろ@考察系イラストレーター (@white_cube_work) March 13, 2021

そこで本記事では、法人成りのメリット・デメリットについて徹底解説していきます。

法人成りする前に確認しておきましょう。

法人成りとは?個人事業主との違いについて

法人成りのメリットの前に、そもそも法人成りとは何かについて解説します。

そんな方は、ぜひ本項目に目を通しておいてください。

個人事業主の法人化|規制緩和で法人成りしやすい時代に

そもそも法人成りとは、個人事業主が新しく株式会社や合同会社を設立して法人に事業を引き継ぐことです。

節税効果や信用度の向上が見込めるなど、さまざまなメリットがあります。

そんな法人成りですが、2006年に会社役員の人数規制が緩和され、最低資本金規制は撤廃されました。

法人設立には、取締役3人・監査役1人と資本金が最低1,000万円必要でした。

資本金1円で法人を設立できる現在に比べると、法人成りのハードルがかなり高いです。

さらに、株式を公開していない会社であれば、取締役1人でも設立できます。2021年現在は法改正前に比べて、個人事業主が法人成りしやすい時代だといえますね。

ただし、法人成りの手続きは複雑で作業量が多いことに変わりありません。

そんな方は、お気軽に弊所までご連絡ください。

法人成りと顧問契約をセットでご相談いただければ、法人成りの手続きの代行はもちろん、

現時点でできる最大限の節税対策、節税シミュレーションなど、税金に関するお悩みを解決させていただきます。

個人事業主と法人の大きな違いは納める税金

個人事業主と法人では、納める税金が異なります。法人成りのメリットに関する内容なので、先に確認しておきましょう。

そもそも個人事業主の法人成りが何かを知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

関連記事:個人事業主の法人成りとは?適切なタイミングやメリット・手続きについて徹底解説

それでは、個人事業主が支払う所得税から説明していきます。

所得税とは、1年間の所得から必要経費や所得控除を差し引いた金額に対してかかる税金のことです。

1月1日~12月31日までの売上げ(総収入)から、交通費や基礎控除額などを差し引きます。

そして、差し引いたあとの金額に応じて、以下のように税率が変動します。(累進課税)

| 課税対象の所得金額 | 税率 | 控除額 |

| 195万円未満 | 5% | 0円 |

| 195万円以上 ~ 330万円未満 | 10% | 97,500円 |

| 330万円以上 ~ 695万円未満 | 20% | 42万7,500円 |

| 695万円以上 ~ 900万円未満 | 23% | 63万6,000円 |

| 900万円以上 ~ 1,800万円未満 | 33% | 153万6,000円 |

| 1,800万円以上 ~ 4,000万円未満 | 40% | 279万6,000円 |

| 4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |

所得税は、法人税よりも経費計上できる範囲が狭いです。

さらに、所得が増えれば増えるほど税率が上がってしまいます。個人事業主はそんな所得税に加えて、個人事業税や住民税、消費税などが課せられます。

一方、法人の所得に対して課せられるのは法人税です。法人税の税率は、個人事業主が納める所得税に比べて低いです。

以下の表をご覧ください。

| 課税対象の所得金額 | 税率 |

| 普通法人 (金額関係なし) |

一律 23.2% |

| 中小法人 (800万円以下) |

15% |

| 中小法人 (800万円を超える) |

23.2% |

個人事業主で所得税の税率が23.2%を超える方は、法人成りしておくと良いでしょう。

たとえば、1年間の所得が700万円である場合、個人事業主(23%)よりも中小法人(15%)の方が税率が低いです。

また、法人税は所得が800万円を超えても最大23.2%で固定されています。ですので、個人事業主で事業が順調な方が法人成りすると、節税につながるわけです。

法人が納める税金の種類は、法人税を含めて最低でも以下の6つがあります。

- 法人住民税

- 法人事業税

- 地方法人特別税

- 消費税

- 固定資産税

法人と個人事業主の違いに関する情報は、以下の記事で詳しくお話ししています。

関連記事:【法人と個人事業主の違い】メリット・デメリットを比較して法人化を検討

法人成りする10のメリット|責任・信用・節税

個人事業主と法人が納める税金について、簡単にお話しました。法人成りすれば節税につながると、なんとなくわかっていただけたと思います。

続いては、法人成りするメリットについて詳しく見ていきましょう。主な法人成りのメリットは以下の3つです。

- 責任の範囲が限定される

- 対外的な信用度が上がる

- 節税につながる

税金面以外に、責任や信用面でもプラスになります。

それでは詳しく見ていきましょう。

無限責任から有限責任になる

個人事業主の責任の範囲は、法人成りすると限定されます。無限責任から有限責任になるからです。

法人は株主有限責任の原則が適用されます。

そのため、経営が悪化した際は、出資金の範囲内で責任を負うことになります。

一方、個人事業主の場合、以下のようなさまざまな負債を個人がすべて返済しなければなりません。

・滞納している税金

・仕入れ先への未払い金 など

個人事業主は法人成りしておけば、大きな負債を抱えるリスクを軽減させられます。

ただし、同族会社が金融機関などから融資を受ける場合は、代表取締役を連帯保証人にするため例外です。

債務の弁済義務は、個人の財産にまで及ぶので注意しましょう。

対外的な信用度が上がる

法人は設立時に登記するため、個人事業主よりも対外的な信用度が高いです。

登記には責任者や事業内容などの情報が記載されており、誰でも閲覧できるからです。

法人は対外的な信用度が高いため、新規取引先を確保しやすい傾向があります。

そして、金融機関などから融資を受ける際に審査に通りやすいです。

スムーズに資金調達を行うことができれば、事業を拡大したり優秀な人材を雇用しやすくなります。

個人事業主が法人成りすれば対外的な信用度が上がり、事業を拡大させてできることが増えます。

赤字を9年間繰り越せる

法人は事業で赤字を出した場合、9年間損失を繰越せます。

9年の間に事業で黒字を出した際、事業所得で損失を相殺させられます。

個人事業主の場合は、損失を3年間しか繰越せません。

事業で大きな損失を抱えた際、3年間の事業所得では損失を相殺させ切れないケースもあるでしょう。

現在は赤字でも将来黒字になる見込みがある場合は、法人成りを検討してみましょう。

個人事業主が法人成りすれば、過去の損失で将来納める税金を抑えて節税できます。

消費税が2年間免除される

法人は以下の条件を満たす場合、消費税の納税が最大2年間免除されます。

条件①:資本金が1,000万円未満である

条件②:設立1年目の前半6ヶ月で課税売上高が1,000万円を超えない

条件③:人件費(給与の支払額など)が1,000万円を超えない

条件④:設立1期目が7カ月以下

個人事業主は課税売上高が1,000万円以上になると、消費税を納税しなければなりません。

しかし、法人成りして上記の条件を満たしている場合、2年間は消費税を納税しなくて済みます。

個人事業主が法人成りしたとき、個人事業主時代の課税売上高は無関係となるからです。

つまり、個人事業主で今後の課税売上高が1,000万円以上を見込める場合、法人成りしてしまえば消費税の納税を回避できます。

法人成りで消費税の免税事業者になる要件については、以下の記事で詳しくお話しています。

関連記事:法人成りで消費税の免税事業者になる要件

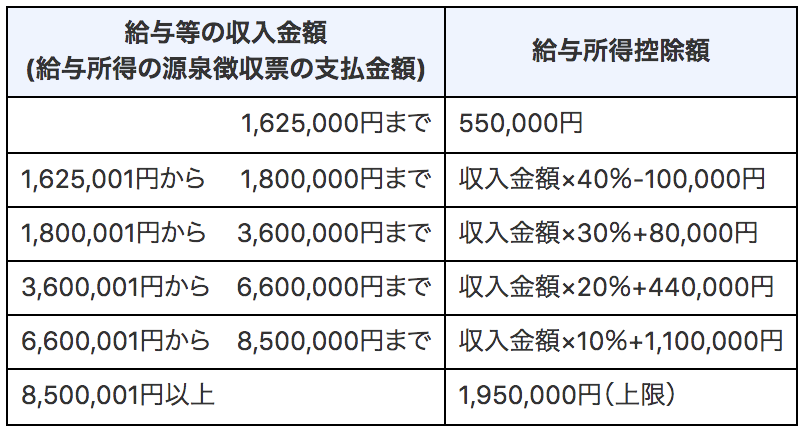

給与所得控除で所得税を節税できる

個人事業主が法人成りすると、会社から社長に給与(役員報酬)を支払えます。

会社から社長に支払われる役員報酬は給与所得控除を受けられます。

給与所得には、必要経費に該当するものがありません。

代わりに給与所得控除が設けられています。

給与所得控除は、給与所得者の給与などの収入金額によって変動します。以下の表をご覧ください。

さらに、会社から社長に支払われる役員報酬は経費扱いで売上から差し引けます。

年間数百万円の節税につながるケースがあるので、ぜひ法人成りを検討してみてください。

家族に役員報酬を支払って所得を分散できる

会社から家族に役員報酬を支払えば、所得を分散できるので節税につながります。

所得税が所得の額に比例して増額するからです。

社長一人が納める所得税の税率よりも、家族で納める所得税の税率の方が低くなります。

先ほど紹介した給与所得控除額で、違いを見てみましょう。

| 例 | 給与所得控除額 (役員報酬のみを考慮) |

| 社長だけが600万円の役員報酬を受け取る | 164万円 |

| 社長が400万円、配偶者が200万円の役員報酬を受け取る | 124万円 + 68万円 = 192万円 |

役員報酬のみを考慮した場合、上記の例では所得分散時の方が28万円多く給与所得控除を受けられます。

所得を分散するほど、給与所得控除額が高くなります。

家族にも役員報酬を支払って、節税効果を高めてみましょう。

退職金制度がある

個人事業主は何年事業を継続しようが、退職金制度を利用できません。

本人だけでなく、専業従事者に対しても同様です。

一方、法人を設立すれば退職金制度を設けられます。

社長や従業員に退職金を支払えば、損金扱いできるため節税につながります。

退職金にかかる所得税は、退職所得控除があるため金額次第では発生しません。

退職所得と退職所得控除額の計算方法は、以下のとおりです。

40万円 × 勤続年数(80万円以下は80万円となる)

【勤続年数が20年超】

800万円 + 70万円 ×(勤続年数 – 20年)

出張手当を経費計上できる

法人成りしておけば、出張手当を経費計上できるようになります。

個人事業主も出張などの費用を経費計上できますが、法人はさらに出張手当を支給できます。

出張手当は非課税の収入ですので、受け取った人に所得税は課されません。

生命保険の契約が節税につながる

法人は生命保険に加入すると、最大で保険料の半額~全額を経費計上できます。

個人事業主の場合、最大12万円の生命保険料控除しか受けられません。

生命保険の被保険者を従業員、受取人を法人として法人契約を交わせば保険料を経費計上できます。

ただし、契約する生命保険の内容によっては、経費計上できないケースがあるので注意しましょう。

役員社宅を借りれば家賃を経費計上できる

法人は社長が社宅として家を借りれば、家賃の50%を経費計上できます。

さらに、火災保険を会社名義で契約すると保険料も会社の経費にできます。

個人事業主の場合、自宅兼事務所であれば家賃を経費計上できますが、あくまで一部のみです。

業務で使用している部分を計算して、確定申告しなければなりません。

とはいえ、法人でも条件の良すぎる物件に住み家賃を経費計上すると、税務調査で追求される恐れがあります。

社長が会社から経済的利益を受けたと判断されると、あとあと面倒なことになりかねません。

ですので、法人の方で家賃を経費計上する際は、顧問税理士などに相談してみましょう。

法人成りする5つのデメリット

法人成りにはメリットだけでなく、デメリットもあります。

法人成りする際の注意点のようなものなので、しっかり確認しておきましょう。

法人の設立費用がかかる

法人成りして会社を設立する際、ある程度まとまった費用がかかります。

かかる費用は以下のとおりです。

| 形態 | かかる費用 |

| 株式会社 | 最低約25万円 (電子定款の場合は約21万円) |

| 合同会社 | 最低約10万円 (電子定款の場合は約6万円) |

電子定款の場合は、定款に貼付する収入印紙代の4万円はかかりません。

そのため、法人設立の際にかかる費用が4万円安くなります。

法人設立の際に資本金が最低1,000万円必要な時代は終わりました。

現在は資本金が1円でも会社を設立できます。法人設立費用の約25万円を準備して、手続きに臨みましょう

法人設立時の手続きや必要書類については、以下の記事を参考にしてみてください。

関連記事:会社設立手続きを自分で行う方法|必要書類と流れを税理士が解説

法人住民税の均等割で赤字でも納税義務がある

法人は事業で赤字を出しても、法人住民税の均等割がかかります。

法人住民税の均等割は、道府県民税と市町村民税で構成されており、自治体によって金額が変動します。

東京23区の場合は最低7万円です。

法人住民税の均等割は、会社が存在するだけで支払い義務が発生します。

法人成りする前に、一度法人住民税の均等割について確認しておきましょう。

社会保険の加入義務がある

個人事業主が法人成りする際、社会保険の加入義務が発生します。

個人事業主の場合、従業員を5人以上雇わなければ、社会保険の加入義務はありません。

しかし、法人は従業員が5人未満の会社でも、社会保険に加入して経費も負担する必要があります。

個人事業主は、国民健康保険と国民年金に加入します。

一方、法人が加入するのは健康保険と厚生年金保険です。国民健康保険と健康保険の保険料最高額の差が、約103万円あります。

詳しくは以下の表をご覧ください。

| 種類 | 年間最高額(令和3年) |

| 国民健康保険 | 99万円 |

| 健康保険 | 約192万円 (会社負担分込み) |

国民健康保険と健康保険の差は、約90万円あります。

法人は従業員の健康保険料を負担するので、個人事業主よりも社会保険料が高くなる傾向があります。

法人税の申告や決算作業などの事務作業が増える

法人は毎年会社の決算を組み、法人税申告書を作成しなければなりません。

法人税申告書は作成するために専門知識が必要なため、顧問契約を交わしている税理士に一連の作業を依頼している方が多いです。

個人事業主が作成する確定申告書であれば、ご自身で作成できる方もいるでしょう。

しかし、先ほど解説したとおり、法人申告書の作成は難易度が高いです。

そんなとき税理士と顧問契約を交わして、決算から書類作成までを代行してもらうわけですが、税理士にかかる負担の大きさから費用がある程度かかります。

税理士費用は売上や規模によって年間30~40万円はかかるため、決して痛くない出費ではありません。

しかし、煩わしい事務作業から解放されるうえに、節税対策もしっかり行ってくれます。

税理士事務所によって顧問契約料が異なるので、いくつか候補を挙げて比較・検討してみましょう。

交際費を経費計上できないケースに注意

法人成り後の交際費ですが、飲食代は50%を経費計上できます。

飲食代のすべてを経費計上できるわけではありません。

資本金を1億円以下に設定している法人の場合は、年間800万円まで全額を経費計上できます。

交際費が多い個人事業主の方は、資本金を設定する際に意識しておきましょう。

個人事業主の法人成りについてお悩みの方は、お気軽に弊所にご相談ください。

法人成りする際の会社形態とは?

実際に法人成りする際、設立する会社の形態を決めます。

法人の会社形態の種類は、以下のとおりです。

| 会社形態 | 特徴 |

| 株式会社 | 株式で調達した資金で運営する会社 |

| 合同会社 | 経営者と出資者が同じで、出資者全員が有限責任社員の会社 設立費用が安い |

| 合資会社 | 無限責任社員と有限責任社員で構成されている会社 有限責任社員は経営に関わらない 持分会社の一種 |

| 合名会社 | 無限責任社員だけで構成された会社 |

個人事業主で法人成りを検討している方の多くは、株式会社か合同会社を選択します。

同会社は株式会社よりも設立費用が安く、約10万円あれば設立できます。

株式会社よりもお手軽に設立できる会社です。

ただし、合同会社は株式会社よりも対外的な知名度と信用力が低いです。

そのため、株式会社を選択する方が多い傾向があります。

対外的な知名度と信用力が業務上あまり重要でない方は、合同会社を設立しても問題ないでしょう。

法人成りのタイミングはインボイス制度を意識

法人成りするタイミングを決める際は、インボイス制度の導入を考慮しておきましょう。

特定の条件を満たして法人成りすれば、インボイス制度が開始するまで消費税の免税事業者としてのメリットを享受できるからです。

インボイス制度が開始すると、消費税の免税事業者としてのメリットは享受できなくなる恐れがあります。

消費税の免税事業者は適格請求書を交付できないので、取引先から今後の取引を断られる可能性があります。

ですので、法人成りを検討する際は、インボイス制度の導入を考慮しておきましょう。

インボイス制度の詳細は、以下の記事でお話ししています。

関連記事:インボイス制度とは?法人成りのタイミング・注意点について徹底解説

所得や売上高を意識した法人成りのタイミングについては、以下の記事をご覧ください。

関連記事:法人成りのベストタイミングはいつ?後悔しない会社設立時期の選び方

法人成りの節税シミュレーション承ります

今回は、法人成りのメリットとデメリットに焦点を当ててお話しました。

個人事業主が法人成りする主なメリットは、対外的な信用度の向上や節税、責任の範囲の限定です。

新規取引先を増やしたり、金融機関などから融資を受けたりして、事業で新たな選択肢を増やせます。

法人成りについての不安や悩みについても、お気軽に以下のフォームからご相談ください。